【輝く都市】名著が描く理想の都市とモノづくりの姿【古典を読む】

「ル・コルビジェの名著『輝く都市』の計画の内容について知りたい。」

「なにかを生み出すうえで、人々の喜びをめざす彼の姿勢を学びたい。」

このような悩みを持つ方に、建築家ル・コルビジェが都市計画について書いた古典『輝く都市』の内容をご紹介します。

この記事で書いていること

- 「輝く都市」とは?

- 「輝く都市」の描く計画の内容

- 「輝く都市」に学ぶ職業人の姿

ちなみに、わたしは建築にはド素人です。それでも、世界中の都市に影響をあたえた本書から、興味深いポイントを見つけました。初心者目線で、本書をご紹介します。

①「輝く都市」とは?

ル・コルビジェは、近代建築の巨匠とも呼ばれる世界的に有名な建築家です。主にフランスで活動していました。

そんな彼が1930年に発表した、都市についての構想をまとめたものが『輝く都市』です。彼の考えは、1933年に近代建築の国際会議で採択された「アテネ憲章」という理念で取りあげられ、その後の世界中の都市の開発に影響をあたえました。

「輝く都市」の背景

コルビジェの都市計画が大きな意味をもった理由のひとつは、機械化・工業化によって大きく変化した社会における都市のあり方に、答えを出そうとしたからです。

ここでは、機械化された社会の欲求と活動から出発して、改めて土地の占拠の問題を考えてみたい。

「輝く都市」, ル・コルビュジェ著, 坂倉 準三訳

産業革命後の19 ~ 20世紀ごろ、人類は工業化の時代をむかえます。人々の生活は大きく変化し、そしてもちろん、人々の住む都市も根本的な変化をもとめられました。

機械化した時代の新しい都市

明確な計画がなければ、都市は考えなしにカオスに成長し、私たちは混乱の中で生きることになる。そのことに、コルビジェは大きな危機感をいだきます。

原料と、商品と、注文とは、一緒になって尨大に、ほとんど劇的なまでにふくれ上り、すべては、無政府状態、放任主義、お気に召すまま、盲滅法という状態に陥ってしまった。

「輝く都市」, ル・コルビュジェ著, 坂倉 準三訳

そこで、新しい機械の時代にあった都市を目指したのが、この「輝く都市」になります。

「輝く都市」の大きな影響力

多くの都市が取りいれた『輝く都市』の考えですが、都市計画は答えのない営みです。それゆえ、賛否両論に評価されています。たとえば、日本を代表する経済学者である宇沢氏は、彼の著書でこのように評価しています。

ル・コルビュジェの「輝ける都市」は美しい幾何学的なデザインをもち、抽象絵画をみるような芸術性をもっている。しかし、生活を営む人間の存在が「輝ける都市」には欠如している。

「経済学は人びとを幸福にできるか」, 宇沢弘文 著

世界中で多く議論されていることからも、本計画の影響力の大きさがわかります。そんな本書の一部について、これからご紹介します。

②「輝く都市」の計画の内容

ここからは、建築についてまったくの素人である私が本書を読んだ中で、おもしろいと感じた内容を紹介します。それは、輝く都市の中心的な考えのひとつにある、「速度の法則」についてです。

速度の法則とはつまり、人々の生活はそれぞれに固有の速度に支配されており、速度という観点で都市を分類・整理することが大事、ということです。

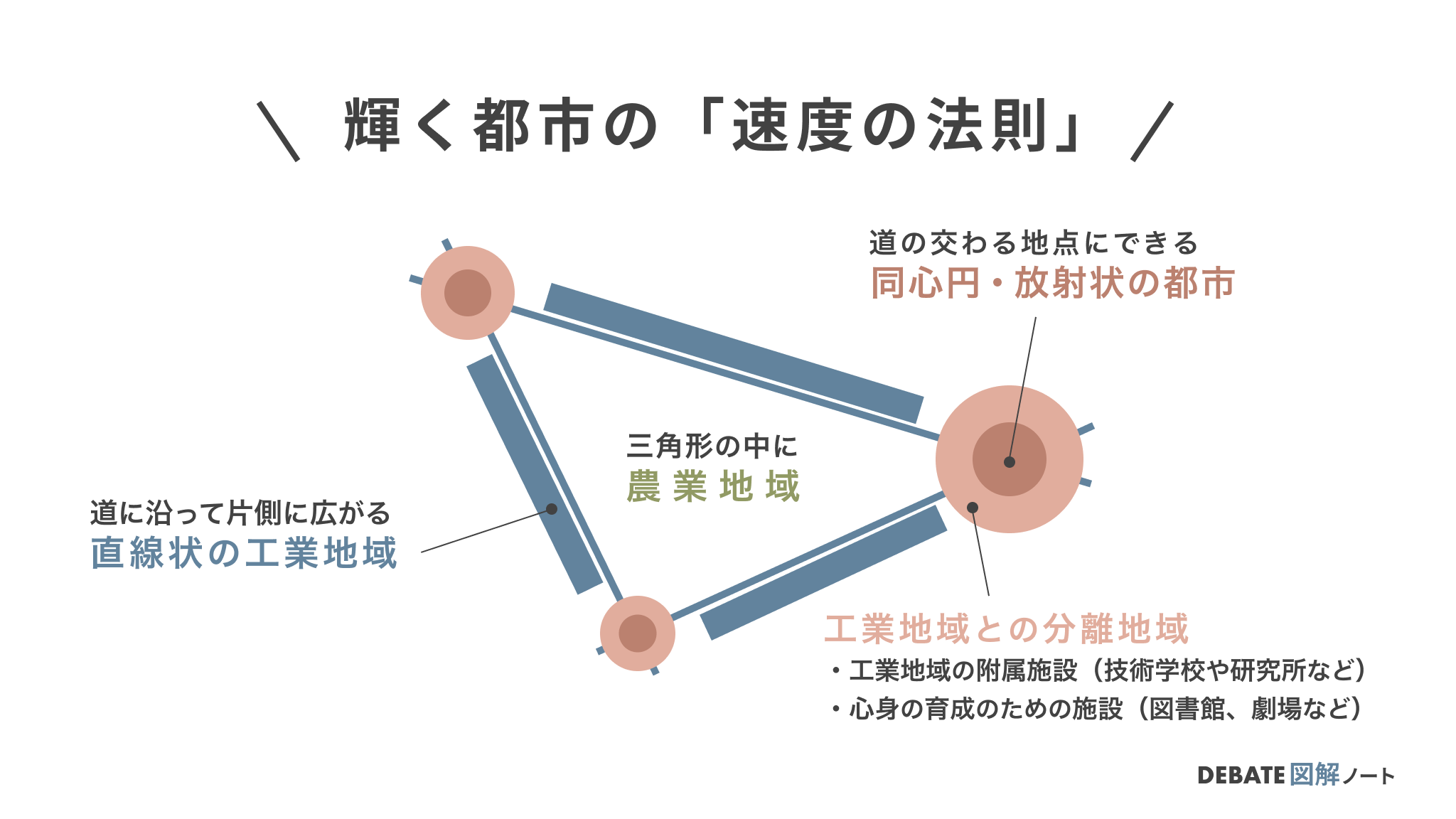

輝く都市の「速度の法則」

彼がこのように主張するのは、機械化の歴史とは、すなわち速度の変化の歴史だからです。現代はまさに、様々な速度が混在する状態にあります。

この人間の活動は、何千年もの間、人間や牛、馬の速度である時速四キロの基調の上に平衡を保っていた。だが今では、この歩調に対し、時速五〇キロから一〇〇キロの滑らかな道路を走る自動車、または船、さらに時速三〇〇キロから五〇〇キロにもおよぶ飛行機、そして遂には測り知れない速さの電信、電話、ラジオが現れた。

「輝く都市」, ル・コルビュジェ著, 坂倉 準三訳

そして、これらの速度は、私たちの生活リズムや習慣に直結します。混在したリズムを適切に整理することで、都市の混乱を避けられるようになります。

理想とする「輝く都市」

では、「速度の法則」を考えたとき、どのような都市が適しているのでしょうか。本書の中で、代表的な速度の対比として挙げられているのが、急速に発達した工業と、昔からある農業の関係でした。

そして、リズムの異なる2つの地域の理想的な「接触」として、以下のような形であることが論じられていました。(ここでは詳しい論理は省き、わたしの解釈したものを載せています。興味のある方は、ぜひ本書お読みください。)

そして、その直線が交わる場所に、同心円かつ放射状の人々が生活する町があり、それらが囲む三角形の中に農業地域があります。これが、リズムの異なる農業と工業の理想的な「接触」になります。

このように、機械化された時代に機能する都市を考えたのが、コルビジェの輝く都市の特徴のひとつとなります。都市を「速度」という観点でとらえなおして、計画を組み立てていることが、とても面白いと感じました。

③「輝く都市」に学ぶ職業人の姿

最後に、もうひとつ私の印象に残ったことがありました。それは、著者の都市を計画する上での姿勢でした。コルビジェが、この計画をつくるにあたり、その目的として繰り返していた言葉があります。それが、「生きる喜び」になります。

われわれはまず最初に計画を立てた。——その計画の目的は、宿命的に機械主義的となった現代社会のために、生きる喜びをもたらすことであった。

「輝く都市」, ル・コルビュジェ著, 坂倉 準三訳

この尺度の標準となるものは、現在のこの過酷な労働の世紀の中を、あらゆるものを汚しながら転げ廻っているお金ではない。また、機械の効率などでもない。(中略)すなわち、生きる喜びということであった。

「輝く都市」, ル・コルビュジェ著, 坂倉 準三訳

彼の計画の目的や、その成果をはかる尺度は、お金でも、機械の効率でもなく、主観的な「生きる喜び」というであることを、強調しています。彼の計画がこれだけ大きな影響力を持ったのも、この喜びについて徹底的に考えたからではないでしょうか。

「生きる喜び」を考えること

というのも、「生きる喜び」というのは、私たちが求める究極的なもの、もっとも上位にあるものではないでしょうか。例えば、私たちがお金を必要とするのも、喜びを得るためだと思います。

しかし、一方で「生きる喜び」は主観的で、ぼやけたものでもあります。具体的な計画に落としこみ、評価することは、簡単ではありません。

そんな中、あくまで「生きる喜び」という目的に何度も立ち返り、評価し、この輝く都市に反映させました。

人の心に寄り添った都市

実際、「輝く都市」を読むと、私たちが直感的にたしかに大事だと感じる要素が、都市に大切なものとして挙げられていることに気がつきます。

人間にとっては、動いている時でも、じっとしている時でも、ある適当な面積の場所が必要であり、また、その場所の高さも、人間の動作に適したものでなければならない。

「輝く都市」, ル・コルビュジェ著, 坂倉 準三訳

人間の肺臓には上等で清潔な空気が、その耳には充分の量の静けさが、その眼には適当な光が必要なのである。

「輝く都市」, ル・コルビュジェ著, 坂倉 準三訳

本当に価値あるものを作るには、「生きる喜び」という究極的なものを、妥協せず、意識的に求めつづけることが、大事そうです。このポイントは、モノやサービスを生み出す多くの人に、参考になるかもしれません。

まとめ

この記事では、ル・コルビジェの「輝く都市」をご紹介しました。建築について素人の私が読んでも、以下のように感じることができました。

- 私たちの住む都市について、今までと少し違う視点で見ることができた

- サービスやものを生み出す職業人としての姿勢を考えさせられた

興味のある方は、ぜひこの本を手にとってみてください。この記事がみなさんのお役に立てば幸いです。